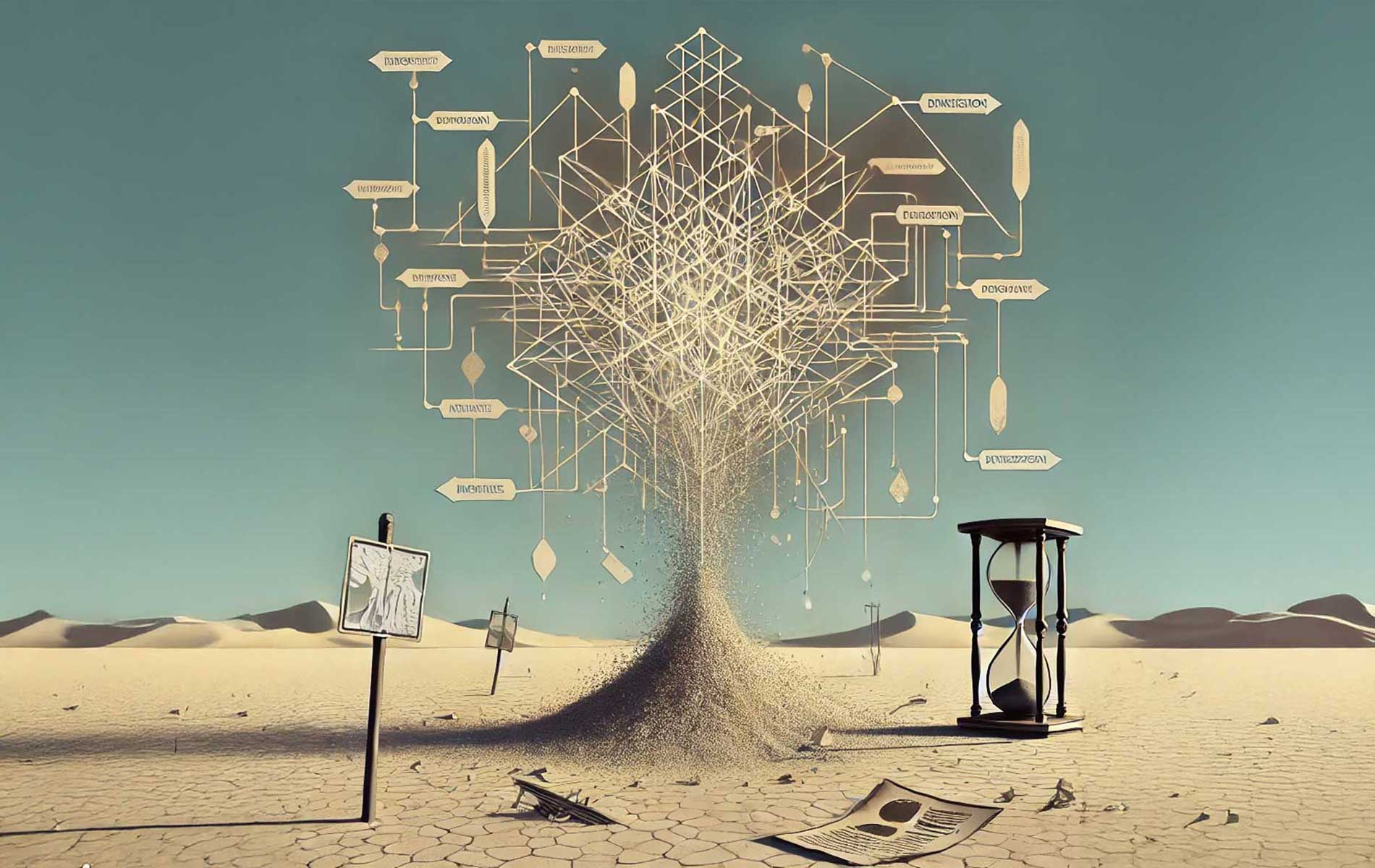

Intuition – Versuch einer Definition

In der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff „Intuition“ je nach Disziplin unterschiedlich definiert. Gemeinsam ist den meisten Ansätzen, dass Intuition als eine Form des Wissens oder der Erkenntnis verstanden wird, die ohne bewusste rationale Ableitung erfolgt. Im Folgenden werden verschiedene Perspektiven auf Intuition dargestellt:

Intuition als unbewusste Informationsverarbeitung

In der Psychologie wird Intuition oft als das Ergebnis unbewusster kognitiver Prozesse betrachtet, s.o.

Begreift man Intuition als „Intelligenz des Unbewussten“ wird ersichtlich, dass Intuition in vielen Situationen zu schnellen und oft korrekten Entscheidungen führt, insbesondere wenn Zeitdruck besteht oder vollständige Informationen fehlen.

Intuition als unmittelbare Erkenntnis

In der Philosophie hat Intuition eine lange Tradition als Form unmittelbarer Erkenntnis:

In der Phänomenologie wird Intuition als „Wesensschau“ beschrieben, bei der die essenziellen Strukturen eines Phänomens direkt erfasst werden.

Hierbei lässt sich unterscheiden zwischen diskursivem Wissen und intuitivem Erfassen, wobei Letzteres als unmittelbares Erleben der Realität verstanden wird.

Bereits seit dem Mittelalter wird zwischen abstraktiver und intuitiver Erkenntnis unterschieden, wobei Letztere eine direkte, nicht-begriffliche Wahrnehmung individueller Gegenstände ermöglicht.

Intuitionismus als erkenntnistheoretischer Ansatz

In der Mathematik führte Luitzen Egbertus Jan Brouwer den Intuitionismus ein, der die Mathematik auf konstruktive Prozesse des Geistes zurückführt. Er betont die „Ur-Intuition der Zeit“ als Grundlage mathematischen Denkens, wobei mathematische Objekte durch mentale Konstruktionen entstehen und nicht unabhängig von unserem Bewusstsein existieren. In diesem Sinne formulierte bereits Immanuel Kant Zeit und Raum als Form reiner Anschauung, die a priori erkenntnistheoretisch vorhanden sein müssen.

Intuition und das „Bauchgefühl“ in der Neurowissenschaft

Neurowissenschaftliche Studien legen nahe, dass Intuition eng mit dem sogenannten „Bauchgefühl“ verbunden ist. Der Informationsaustausch zwischen dem enterischen Nervensystem (dem „Bauchhirn“) und dem zentralen Nervensystem spielt hierbei eine Rolle. Diese somatischen Marker können unbewusst Entscheidungen beeinflussen und sind Teil der intuitiven Entscheidungsfindung.

Intuition wird in der Wissenschaft als eine komplexe Form der Erkenntnis verstanden, die ohne bewusste rationale Ableitung erfolgt. Je nach Disziplin variieren die Definitionen und Interpretationen, doch gemein ist die Anerkennung der Intuition als bedeutende kognitive Fähigkeit, die sowohl Vorteile als auch Risiken birgt.

Die Qualität von Entscheidungen lässt sich für statische Umgebungsvariablen verifizieren oder falsifizieren. Eine Entscheidung war empirische richtig oder es lässt sich ein Nachweis auf Faktenbasis führen, dass eine Entscheidung fehlerhaft war. In dynamischen Systemen lässt sich die Qualität von Entscheidungen und Urteilsbildungen nicht abschließend beurteilen, denn neue Entwicklungen im Umfeld des Entscheidungsprozess können eine aktuell richtige Auswahl zu einem späteren Zeitpunkt falsch werden lassen.

Risiken intuitionsloser Entscheidungsfindung

und kritische Betrachtung rein rationaler Prozesse

Analyse-Paralyse und Entscheidungsverzögerung

Ein wesentliches Risiko rationaler Entscheidungsprozesse ist die sogenannte Analyse-Paralyse. Die Vorstellung, dass mehr Information zu besseren Entscheidungen führt, verleitet dazu, möglichst viele Daten zu sammeln und Alternativen detailliert zu bewerten. Doch diese Vorgehensweise kann zu einem lähmenden Entscheidungsverhalten führen, in dem Handlungsfähigkeit durch Informationsfülle blockiert wird. Dietrich Dörner (2003) beschreibt dieses Phänomen in komplexen Entscheidungssystemen als eines der Hauptprobleme misslingender Steuerung.

Die Illusion vollständiger Information

Rationale Entscheidungstheorien basieren häufig auf der impliziten Annahme, dass alle relevanten Informationen verfügbar oder zumindest zugänglich sind. In realen Situationen – etwa in medizinischen Notfällen oder strategischen Planungsprozessen – herrschen jedoch oft Unsicherheit, Zeitdruck und Datenlücken. Herbert A. Simon (1957) prägte dafür den Begriff der begrenzten Rationalität (bounded rationality): Menschen treffen Entscheidungen nicht auf Basis idealtypischer Rationalität, sondern unter den Bedingungen begrenzter Zeit, begrenzter Informationsverfügbarkeit und begrenzter kognitiver Ressourcen.

Verlust impliziten Erfahrungswissens

Rein rationale Modelle tendieren dazu, ausschließlich auf explizites Wissen zurückzugreifen. Intuition hingegen speist sich aus implizitem Erfahrungswissen – aus Mustern, die erlernt, aber nicht unbedingt sprachlich erklärbar sind. Menschliche Entscheidungen nutzen intuitive Mustererkennung, die auf realer Erfahrung basieren. Wird diese Ressource durch ein rein rationales Entscheidungsverständnis ignoriert, geht ein bedeutender Teil menschlicher Kompetenz verloren.

Emotionale Entfremdung und Umsetzungsbarrieren

Ein weiterer Nachteil intuitionsloser Entscheidungen liegt in ihrer emotionalen Distanz. Emotionale Marker tragen wesentlich zur Entscheidungsfähigkeit bei. Ohne emotionale Beteiligung können Entscheidungen als unpersönlich und wenig verbindlich empfunden werden – was die Motivation zur Umsetzung senkt. Entscheidungen, die nicht emotional stimmig erscheinen, werden mit geringerer Wahrscheinlichkeit nachhaltig verfolgt.

Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit in dynamischen Umwelten

Rationale Entscheidungsverfahren basieren auf Planung, Szenarioanalyse und logischer Schlussfolgerung. In stabilen, vorhersagbaren Umwelten ist dies durchaus effizient. In komplexen, dynamischen Systemen – wie sie etwa in der Katastrophenhilfe, Wirtschaftskrisen oder Technologiewandel auftreten – sind jedoch schnelle, anpassungsfähige Entscheidungen erforderlich. Intuitive Entscheidungen funktionieren in solchen Situationen besonders gut, da sie weniger von vollständiger Information abhängig sind und auf schnellen Heuristiken beruhen, die sich als ökologisch rational erwiesen haben.

Mangelnde moralische und soziale Resonanz

Im Rahmen eines Sozial-Intuitionistischen Modells werden moralische Urteile primär intuitiv getroffen und erst nachträglich rationalisiert. Eine Entscheidungsfindung, die sich ausschließlich auf rationale Kalküle stützt, kann daher sozial als kalt, technokratisch oder unmenschlich wahrgenommen werden – besonders bei ethisch sensiblen Themen.

Rationale Entscheidungsprozesse bieten Struktur, Nachvollziehbarkeit und methodische Klarheit. Sie sind besonders dort sinnvoll, wo stabile Bedingungen, ausreichende Daten und Zeit zur Verfügung stehen. In vielen realen Situationen jedoch – geprägt von Unsicherheit, Komplexität und emotionaler Tragweite – stößt die ausschließliche Rationalität an ihre Grenzen. Der Risiken wie Entscheidungsverzögerung, Informationsüberlastung, emotionale Entfremdung und Anpassungsschwäche. Intuition, verstanden als erfahrungsbasierte, Ausschluss intuitiver Komponenten birgt, unbewusste Intelligenz, ist kein Gegensatz zur Vernunft, sondern eine essenzielle Ergänzung. Ein zukunftsfähiges Entscheidungsmodell integriert daher rational-analytische und intuitiv-emotionale Prozesse gleichermaßen.